- トピックス

- 01:調査結果の報告【社会保障審議会・介護給付費分科会】

- 02:モデル事業参加事業所の過半数が「ケアの質の向上への寄与」を実感

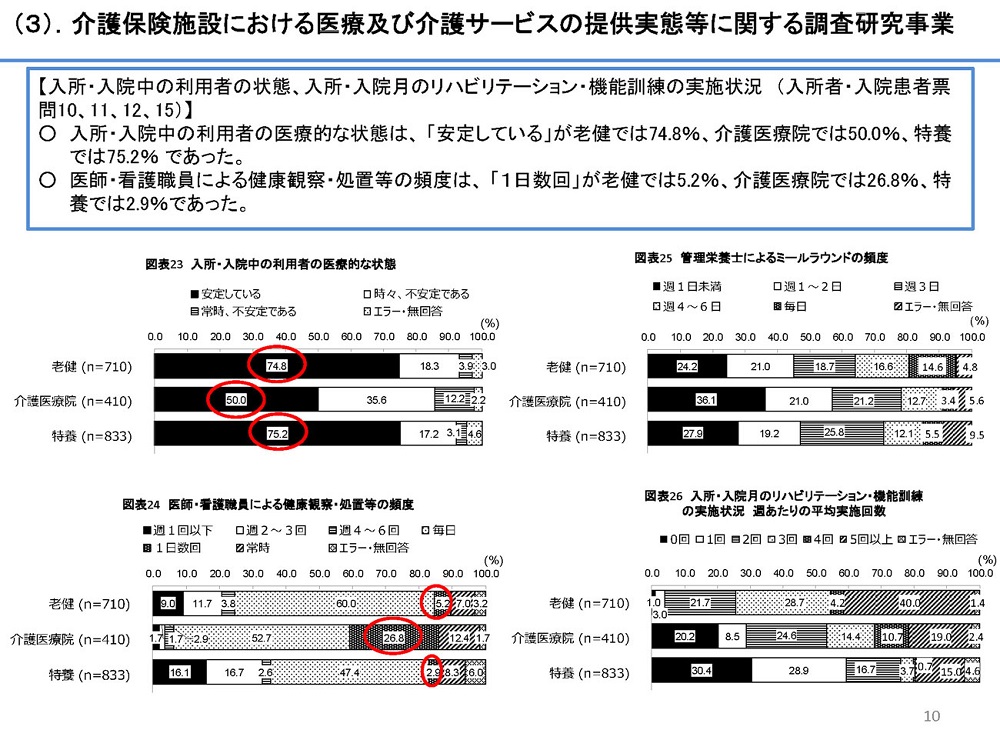

- 03:1日数回の健康観察・処置が必要な利用者、介護医療院は26.8%

- 04:「栄養マネジメント加算」の廃止、「変化はなかった」が7割超

- 05:介護療養の転換先未定は17.6%も、検討すらしていないはごく少数

調査結果の報告【社会保障審議会・介護給付費分科会】

2021年度介護報酬改定時に導入された「科学的介護情報システム(LIFE)」について、モデル事業参加事業所の半数以上がケアの質向上への寄与が期待できると感じていることが、3月16日の社会保障審議会・介護給付費分科会に報告された調査結果で明らかになった。その一方で、データ入力の負担軽減を求める意見が目立つなど、利用促進の妨げになりかねない課題の存在も浮き彫りになった。

2021年度改定の効果検証目的で2022年度に実施されたのは、

(1)介護保険施設のリスクマネジメントに関する調査研究事業、

(2)介護保険施設における医療及び介護サービスの提供実態等に関する調査研究事業、

(3)LIFEを活用した取組状況の把握および訪問系サービス・居宅介護支援事業所におけるLIFEの活用可能性の検証に関する調査研究事業--など、5つの調査である。

LIFEは、介護保険施設・事業所が、利用者の状態や提供するケアの計画・内容などに関するデータを厚生労働省に提出し(実際にはLIFEに入力)、提出データの分析結果のフィードバックを受ける仕組み。施設・事業所はフィードバック結果を踏まえてPDCAサイクルを回し、ケアの質向上に繋げる。

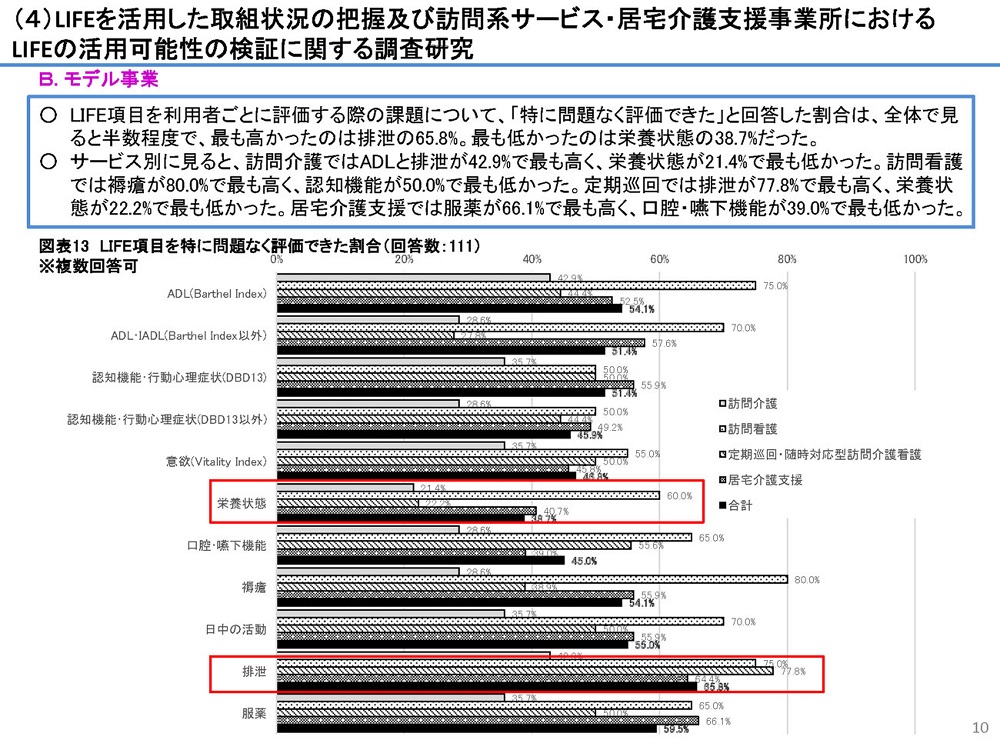

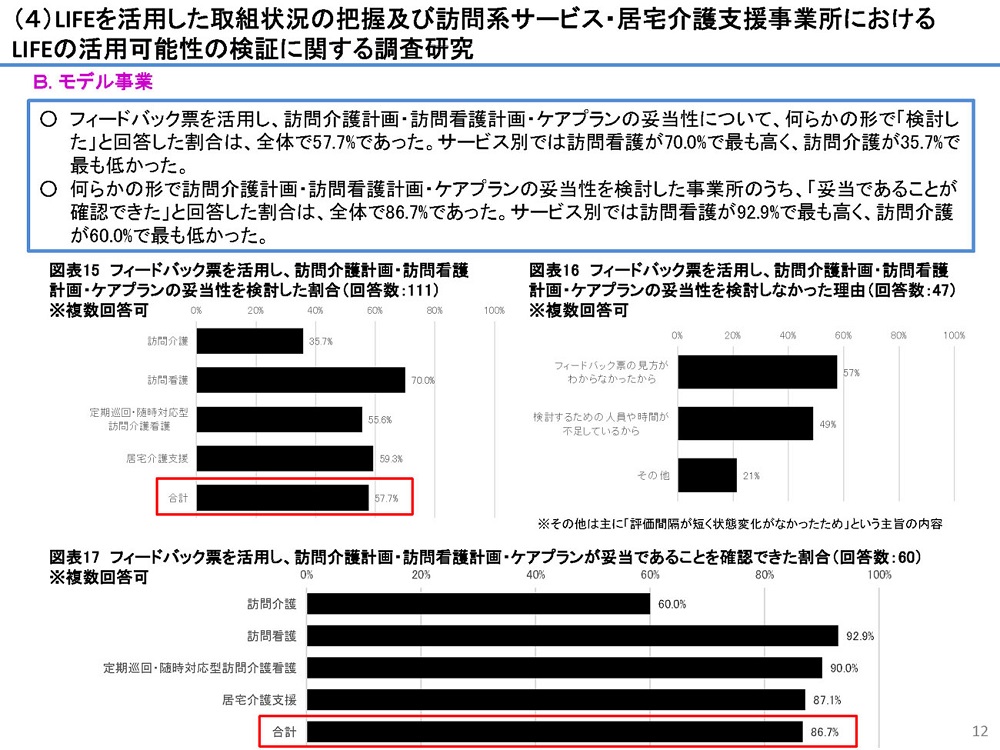

上記の調査(3)では、LIFEへのデータ入力とフィードバック結果の活用に関するモデル事業の参加事業所(訪問介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援)にアンケートとヒアリングを実施した。

それによると、LIFE項目を利用者ごとに評価する際の課題について、「特に問題なく評価できた」と回答した割合は全体の半数程度。フィードバック票を活用して、訪問介護計画・訪問看護計画・ケアプランの妥当性を何らかの形で検討した事業所は全体の57.7%で、このうち86.7%が「妥当であることが確認できた」としている。

(出典:厚生労働省 第215回社会保障審議会 介護給付費分科会 資料より一部抜粋編集)

モデル事業参加事業所の過半数が「ケアの質の向上への寄与」を実感

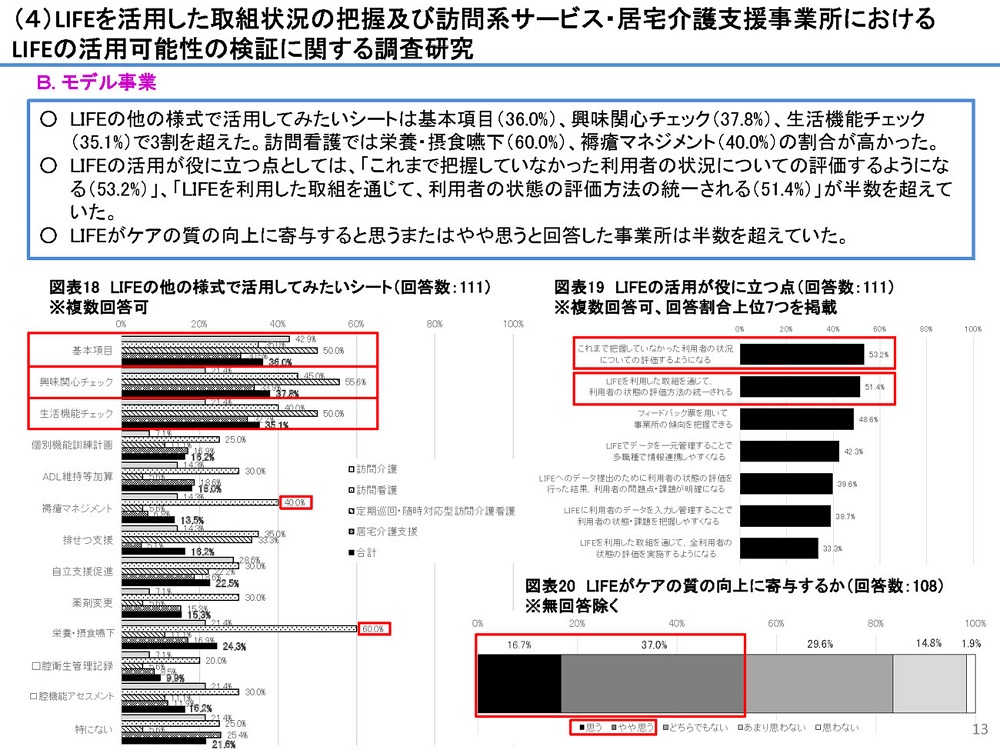

LIFEの活用が役立つ点として最も多く挙げられたのは、「これまで把握していなかった利用者の状況についての評価をするようになった」(53.2%)、次いで「LIFEを利用した取組を通じて、利用者の状態の評価方法が統一された」(51.4%)。また、「LIFEがケアの質の向上に寄与すると思うか」との問いに、過半数の事業所が「そう思う」または「やや思う」と回答した。

(出典:厚生労働省 第215回社会保障審議会 介護給付費分科会 資料より一部抜粋編集)

ヒアリング調査でも、LIFEの効果について「統一指標による定期的な評価によるケアの質の担保」を挙げる声があったが、利用者ごとの評価や入力に伴う負担の軽減を求める意見も多く、厚労省は、「データ連携や入力可能な端末(例えばタブレット端末など)の拡大といった対応が必要であることが見て取れた」と分析している。

なお、上記の調査(2)は介護保険施設(介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設)と医療療養病床を対象に実施。これら施設の入所者に占める「医療区分1」(医療ニーズが最も低い)の割合は、老健・42.5%、特養42.6%、介護医療院・38.3%と、いずれも4割程度。ADL区分は介護医療院の入所者が最も重く、全体の30.2%がADL区分3に該当した。

1日数回の健康観察・処置が必要な利用者、介護医療院は26.8%

医療的な状態が「安定している」利用者の割合は、老健が74.8%、特養が75.2%といずれも7割を超えるのに対して、介護医療院は50.0%にとどまる。医師・看護師による健康観察・処置等の頻度が「1日数回」の利用者は老健が5.2%、特養が2.9%、介護医療院が26.8%となり、いずれの結果からも3施設の中では介護医療院の入所者の医療ニーズが最も高いことがうかがえる。

(出典:厚生労働省 第215回社会保障審議会 介護給付費分科会 資料より一部抜粋編集)

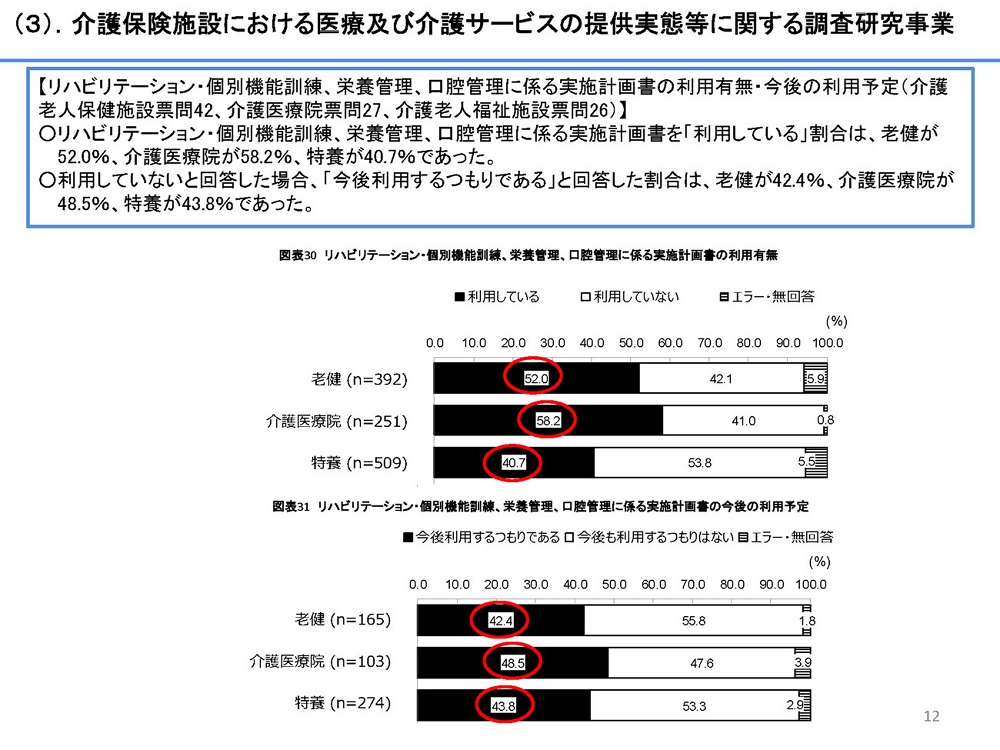

2021年度改定では、介護保険施設におけるリハビリテーション・個別機能訓練、口腔、栄養の一体的な取り組みを推進する目的で、これらの実施計画を一体的に記入できる新たな様式が導入された。

当該様式を実際に利用している施設の割合は、老健52.0%、特養40.7%、介護医療院は58.2%。利用していない施設のうち、利用意向がある施設の割合は、老健42.4%、特養43.8%、介護医療院48.5%だった。

(出典:厚生労働省 第215回社会保障審議会 介護給付費分科会 資料より一部抜粋編集)

「栄養マネジメント加算」の廃止、「変化はなかった」が7割超

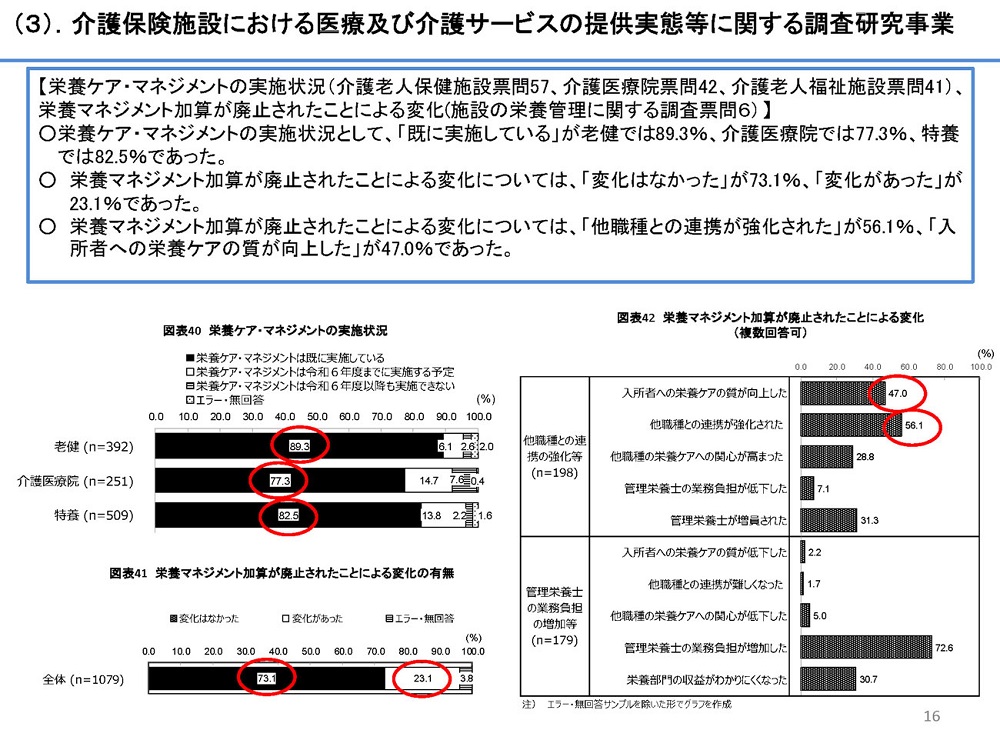

また、栄養ケア・マネジメントについては、▽「栄養マネジメント加算」を廃止し、栄養ケア・マネジメントが未実施の場合の減算措置を導入(3年間の経過措置あり)▽「栄養マネジメント強化加算」の新設-などが実施された。

調査対象の老健、特養、介護医療院に「栄養マネジメント加算」廃止の影響を聞いたところ、73.1%が「変化はなかった」と回答。「変化があった」(23.1%)を大きく上回った。

変化があった場合の具体的な内容では(複数回答)、「他職種との連携が強化された」(56.1%)、「入所者への栄養ケアの質が向上した」(47.0%)との回答が多かった。

(出典:厚生労働省 第215回社会保障審議会 介護給付費分科会 資料より一部抜粋編集)

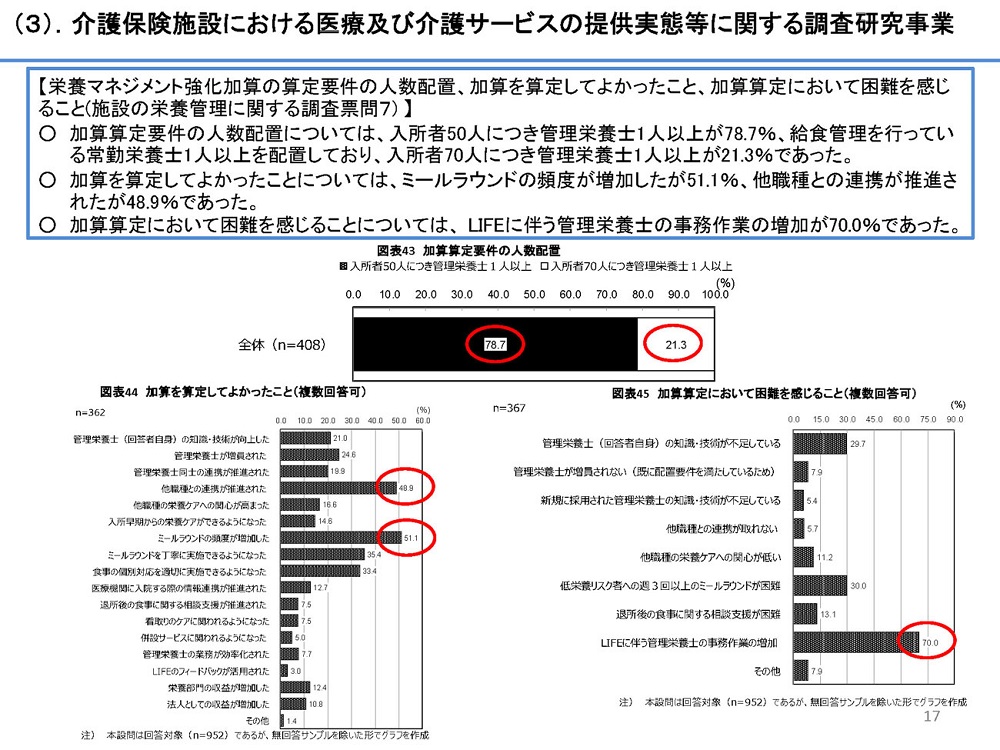

「栄養マネジメント強化加算」の算定施設が算定してよかったと感じていることでは、「ミールラウンド(食事の観察)の頻度が増加した」(51.1%)、「他職種との連携が推進された」(48.9%)が上位となった。逆に困難を感じることでは、算定要件となっているLIFEへの情報提出に伴う管理栄養士の事務作業の増加を挙げる施設が70.0%で、最多となった(いずれも複数回答)。

(出典:厚生労働省 第215回社会保障審議会 介護給付費分科会 資料より一部抜粋編集)

介護療養の転換先未定は17.6%も、検討すらしていないはごく少数

2024年3月末で廃止される介護療養型医療施設には、他施設への転換意向も聞いた。病床の移行予定で最も多かったのは「I型介護医療院」の34.4%、次いで「医療療養病床(病院)」(24.9%)、「II型介護医療院」(14.8%)など。「未定」との回答も17.6%あったが、そのうち「移行(または廃止)に関して院内で検討しておらず、まったくの未定」はわずか6.7%だった。

今回ご紹介した2024年度介護報酬改定へ向けた重要な基礎資料から、さらに分析・議論を重ね審議が進められる。今後の追加調査結果にも注視していきたい。

編集:㈱日本経営

PROFILEプロフィール

運営メディア:【Fuyo Mediwel Support】

関連サービス

資金繰りの改善で事業の拡大をお手伝いいたします!

ファクタリングを利用すれば、「資金使途自由」かつ「スピーディー」な現金調達が可能です!

●設備の入れ替えを考えているが、資金繰りに余裕がない・・・

● 一時的に収支が悪化してしまい、運転資金の確保に困っている・・・

● 施設の開設後、当初計画より稼働率が上がらず、給与資金の調達に苦労している・・・ etc.

このようなお悩みは、ファクタリングサービスで解決できます!

ぜひ一度ご相談ください。